Weimar

Frau Kraft, Gisela, Gisel, Giselchen…

Unterwegs mit einem Derwisch

Genau in dem Moment, als ich von Flugangst geschüttelt am 5. Januar 2010 um 8.15 Uhr meinen Sicherheitsgurt im Flugzeug nach Afrika festzog, starb im Krankenhaus in Bad Berka in Thüringen die Poetin, Schriftstellerin und Übersetzerin, meine Freundin Gisela Kraft in den Armen ihrer Schwester Reinhild an Krebs. Sie wurde 74 Jahre alt.

Genau in dem Augenblick, als ich am 19. Mai 2016 meine Seelenschublade mit den Erinnerungen an Gisela wieder schloss, starb Reinhild, Cellistin, „Mutterunser“, Giselas Lieblingsschwester, die auch mir nahe stand, im 71. Lebensjahr in Brandenburg.

… und lass mich willig in das Dunkel treiben. Das Gehen schmerzt nicht halb so wie das Bleiben… schrieb Mascha Kaleko als sie ihren Sohn verloren hatte. Die Konfrontation mit dem Tod geliebter Menschen wird gegenwärtig im Alter. Der Tod ist „eine Widerfahrung, die nicht mehr zur Erfahrung werden kann.“ (Silvia Bovenschen)

Ich klappe den Laptop zu, mache einige Runden ums Haus, komme zurück, lösche den Text zu Giselas 80. Geburtstag und fange von vorn an.

Mai 2016.

Ein warmer Mai in diesem Jahr. Seit Wochen begleitet mich Gisela bei Autofahrten durch die Rapsfelder Mecklenburgs, bei Erkundungen auf der Ile des Embiez, beim Bestaunen der Calanques (das sind vom Meer ausgewaschene bizarre Kalkfelsen) bei Cassis, sie ist bei Auftritten in Thüringen, Mecklenburg, Proben und auch an faulen Tagen dabei. Wir halten Zwiesprache, erinnern uns an Details unserer 26jährigen Weiberfreundschaft. Zwei unterschiedlich sozialisierte Frauen, die ungleicher nicht hätten sein können. Ich habe sie geliebt, die Stunden nach unseren gemeinsamen Lesung-Konzerten. Wir zwei in Kneipen von Rostock bis Suhl, von Pitschen bis Pickel (gibt es wirklich, sogar durch ein Gedicht Giselas belegt) beim Grappa trinken. Mir fällt niemand ein, der mich so oft zu Tränen rührte beim Lachen und beim Weinen.

Im November 1984 übersiedelte die Dichterin, Schriftstellerin, Islamwissenschaftlerin Gisela Kraft in ihrem 48. Lebensjahr von West- nach Ostberlin. Eine Sensation. Vor allem für Journalisten. Nur wenige drangen in den zahlreich erschienenen Zeitungs-, Film – und Fernsehberichten über die promovierte Islamwissenschaftlerin, die sich „freiwillig einsperren ließ“, zum tieferen Grund ihres Staatenwechsels vor. In ihrem nachgelassenen Manuskript „Mein Land ein anderes“ (Edition Azur 2013) hat Gisela Kraft die Gründe für diesen Umzug sehr genau beschrieben.

Bevor sie die neue Bleibe mit ihrem Westberliner Hausrat in Besitz nehmen konnte, hatte sie dort in Berlin-Friedrichshain einen Zettel an die Wand gepinnt: „In der Arbeit des Künstlers, in dieser freien Arbeit, wird ein noch unerreichter Zustand der Gesellschaft vorweggenommen“. (Ernst Fischer, österreichischer Kommunist, 1899-1972) Die Worte „in dieser freien Arbeit“ waren unterstrichen. Gisela kam aus einer Welt, in der man sich „diese freie Arbeit“ vor allem mit Lohnarbeit zum Broterwerb auf einem ganz anderem Gebiet er-kaufte. Sie wollte in eine Gesellschaft, in der es möglich schien, ausschließlich vom Schreiben leben zu können.

Von heute (2016) aus wirkt der Satz von Ernst Fischer wie ein Credo der Dichterin bei ihrem Neuanfang im Niemandsland. Das Fragment DDR, heute ein Krakel auf der „Geschichtenwand“, schien im Vergleich zu ihrer bisherigen Welt, in der es keine unerreichten Ziele zu geben schien, außer vielleicht dem, reich zu werden, für Gisela Kraft ein unbestelltes Feld zu sein, das nur darauf wartete von ihr beackert zu werden. Gesellschaftsübergreifende Visionen heute? Fehlanzeige! Visionen sind nicht nur ausgegangen, sie werden weder gebraucht, noch vermisst. Oder wie es in einem meiner Lieder heißt: Die Zukunft geht schwanger ohne Kind.

Meine Freundin, DDR-Bürgerin mit Westberliner Wurzeln, stellte 1984 ihre Baumarkt-Regale, Bücher und Teller in die ihr zugewiesene Wohnung mit „Tag-und-Nacht-Musik“ vom gegenüberliegenden Güterbahnhof und ging ihren Kühlschrank zu füllen zum ersten Mal in eine Ostberliner Kaufhalle. Kaufhalle? – ein Fremdwort für die Sprachkundige. Im Westen sagte man Supermarkt. Es war so vieles super im Westen.

Zwei Bauarbeiter am Imbissstand schauten amüsiert auf das Outfit der Achtundvierzigjährigen; bunte Pluderhosen, darüber Walle-Gewänder, Schlangenketten um den Hals, das strohblonde Haar zu Zöpfen geflochten, goldene Schuhe aus Kunstleder Größe 44!

Der eine Bauarbeiter zu dem anderen: „Kiek ma, n‘ Arsch wie ’ne 85er Bildröhre“…

Die Neubürgerin, Doktor h.c., reagierte mit dem Satz: „Und Ihr habt Plasteeier.“

Stille.

Die Bauarbeiter hatten ihre Bocki noch immer unangebissen in der Hand, starrten mit offenen Mündern auf den Ausgang der Kaufhalle, bis die Exotin eine viertel Stunde später den Männern zuwinkend, mit vollem Einkaufskorb entschwand.

Immer wieder hat Gisela diese Geschichte – ihren Einstand in den DDR Alltag – erzählt. Jahre später wird sie notieren: „Seltsam, wie ich in der DDR meinen lebenden Lieblingsmenschen begegnete… Gern sein – gernhaben.“

Sommer 1990:

Wir saßen in ihrer Wohnung in der Helsingforser. Meine pubertierende Tochter durfte in ihren Schmuckschatullen nach Schätzen graben. Naher Osten, Orient, China, Giselas Welterkundungsreisen, Lebensstationen, quollen in Form von glitzernden Armreifen, strassbesetzten Haarkämmen, Silberketten, Schnallen, Gürteln, Broschen aus den Schatullen. Der Hit war die mit den feingliedrigen Metall-Schlangen aus Silber, bemaltem Holz und Alpaka. Die Schlangen hatten rubinrot oder türkis funkelnde Augen, gespaltene, paillettenbestickte Leder-Züngelzungen. Lange, kurze, kleine, dicke, dünne, die man sich als Kette, Armband oder Gürtel anlegen konnte. Eine Referenz an die Zeit mit dem chinesischen Ehemann, der Schlangen in ihrer Westberliner Wohnung züchtete. („Prinz und Python“, Verlag Eremiten Presse 2000)

Die Schlafzimmertür in der Helsingforser, der Eintritt in „1000 und eine Nacht“. Bunte Tücher über Lampen und Bett und Sessel gebreitet, wallende Gewänder an Kleiderständern, Berührungsreliquien, in die meine Tochter wie in Kokons kroch. Die Heilige, von der sie stammten, war Gisela. Das Kind überglücklich.

„Willst Du vielleicht mal bei mir übernachten und Söfchen betreuen, wenn ich nicht da bin“, fragte Gisela. Sie hatte Lesungen am anderen Ende der DDR und bislang noch keinen Katzenbetreuer gefunden. Ich wusste aus diversen Besuchen in ihrer Wohnung um Söfchens Aggressionspotenzial gegenüber Fremden, aber auch wie man es außer „Kraft“ setzen konnte mit frischem Schabefleisch.

Gisela fuhr zu ihren Lesungen. Kaum war die Tochter mit Söfchen allein in der Wohnung, rettete sich die 12jährige vor der fauchenden Wadenbeißerin mit einem Pfund Schabefleisch und ihren Schulsachen mit einem Sprung auf den Arbeitstisch der Dichterin. Sie fischte mit Giselas längster Metallschlange nach dem Telefon, und rief nach Rettung aus dem Raubtiergehege, in das sie geraten war. Galeristin und Hausfreundin Dörte erschien und sah das Kind mit Giselas Schmuck behangen auf dem Dichterinnentisch zwischen Novalisbüchern und Nazim-Hikmet-Gedichten, Schabefleischklümpchen werfend auf Söfchen, die diese mit hoch gestelltem Schwanz in Kampfposition verschmähte. Noch nach Wochen wurden als Ursache üblen Geruchs Fleischreste auf Tapete und Scheuerleisten ausfindig gemacht.

Giselas geliebte Sophia war übrigens ein Geschenk des Dichters Hinnerk Einhorn, benannt nach Novalis‘ Geliebter. Die Westberliner Katze Leila hatte den Umzug der Herrin in den real existierenden Sozialismus mit ihrem Ableben quittiert.

Die Affinität meiner Tochter zu Giselas Schmuckschlangen erstaunte mich und rief mir die wunderbaren Stellen in meinem Lieblingsbuch „Müllname – Vom Abschied der Gegenstände“, 1984 beim Verlag Eremiten-Presse, Düsseldorf erschienen, ins Gedächtnis.

„Er erkannte blinzelnden Auges zwei Drahtstummel, die sich wie giftige Vipernzungen aus der Decke wanden. Mein Gott, was ist passiert, fragte Herr Kunert“, heißt es dort gleich auf den ersten Seiten.

Das Buch verdankt seine Entstehung einer kleinen Nachricht aus dem Tagesspiegel: eine Rentnerin wurde Opfer einer Verwechselung. Eine Wohnungsauflösungsfirma hatte sich im Stockwerk geirrt. Die gesamte Habe der alten Frau befand sich bereits auf der Müllkippe, als sie vom Wochenendeinkauf heimkehrte und ihre Wohnung besenrein vorfand. Was Giselas Kopfkino aus dieser Zeitungsnachricht in „Müllname“ gemacht hat, ist ein sprachliches Meisterwerk und nicht allein das, es ist eine Allegorie auf unser Verhältnis zu den Dingen. Ich war derart begeistert von dem Buch, dass ich es noch handwarm vom Lesen, zu Ulla Werner ins Maxim-Gorki-Theater brachte, weil mir das Ein-Frau-Bühnen-Stück „Müllname“ mit ihr in der Hauptrolle bereits vor Augen stand. Hat leider nicht geklappt. Die schönsten Ideen vertrocknen irgendwann im Kopf, wenn man den richtigen Leuten zu deren Verwirklichung nicht im richtigen Moment begegnet.

1997 dann die sich seit längerem abzeichnende Flucht der Dichterin aus der Berliner Republik nach Weimar. Sie suchte, um ihre Schreiblust zu fördern, das Kleinteilige, Überschaubare, Beschauliche.

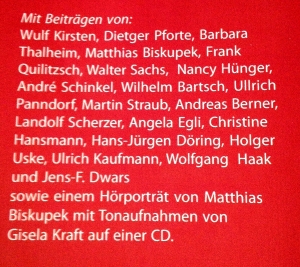

Autoren

Wir hatten in diesem Jahr nicht wenige gemeinsame Auftritte. Bei langen Autofahrten zu zweit blieb es nicht aus, dass wir uns gegenseitig auch über unsere momentanen „Kampfzonen“ informierten. Auf dem Marktplatz Weimar gibt es Dank eines dreieinhalbjährigen „Kraft“-Akts von Gisela seit 2001 eine in den Boden eingelassene Platte: Hier stand das Haus, in dem Jean Paul von 1798-1800 lebte und arbeitete. Ein Stolperstein der besonderen Art. Wer Gisela Krafts Roman „Madonnensuite“ (1998 Verlag Faber & Faber) gelesen hat, in dem es ein fiktives Gespräch zwischen Tieck, Novalis und Jean Paul (alias Johann Paul Friedrich Richter 1763–1825) gibt, versteht, warum ihr die Ehrung von Jean Paul in Weimar ein Herzensbedürfnis war.

Ich musste die Bodenplatte auf dem Marktplatz unbedingt in Augenschein nehmen. Es war Markttag. Auf dem eingelassenen Gedenkstein stand ein Verkaufsstand. Wir krochen – Widerrede zwecklos – unter den Stand. Das machte uns sofort verdächtig. Die Marktfrau ließ ihre Kunden stehen, bückte sich zu uns hinunter. „Haben sie etwas verloren?“ „Nein“, sagte Gisela, „ich wollte meiner Freundin zeigen wo das Wohnhaus…“ Die Marktfrau keifte: „Hier hat keiner gewohnt, hier steht Mittwochs und Sonnabends mein Stand. Schon immer. Wenn Sie nichts kaufen wollen, verlassen Sie bitte meinen Stand!“

Ich nannte Dich an diesem Tag die Sisyphus-In. Dir war kein negatives Gefühl von Vergeblichkeit anzumerken. Wir hakten uns unter und gingen Schnaps trinken. Die Unmengen Schnaps, die Dein Körper vertrug, sind mir heute noch ein Rätsel.

2006, als man der Poetin Gisela Kraft den Weimar-Preis verlieh war sie, wie auch 2009, als sie für ihre Nazim-Hikmet-Nachdichtungen den Christoph-Martin-Wieland-Preis erhielt, die strahlende Sonne Thüringens – eine Zeitung titelte: Kraft im Glück. Nur wenige Freunde wussten zu diesem Zeitpunkt, dass die anthroposophisch ausgebildet Gebildete einer schulmedizinischen Behandlung ihres Krebsleidens nicht zugestimmt hatte. Die Gründe habe ich nie verstanden, sie aber – weil ich sie geliebt habe – sogar in ihrer Verweigerungshaltung bestärkt.

Nur ein Jahr lang konnte sie die späte Anerkennung ihres Werkes genießen, bevor sie ihrem Krebs erlag.

Einmal gab sie mir ihr Tagebuch zu lesen. „Schau mal hier, da war ich noch nicht einmal zehn, meine erste Selbstreflexion“ – die junge Westberliner Bürgertochter Gisela Kraft notierte ein Jahr nach Kriegsende: „Warum bin ich allein ich, alle anderen sind nicht ich? Warum ist es immer so schwarz, wie bin ich hierher geraten?“

Ich würde gern beim nächsten Weimarbesuch auf dem Marktplatz eine Bodenplatte aus Kupfer aufsuchen, auf der steht:

In dieser Stadt lebte und arbeitete von 1997– 2010 die Dichterin, Schriftstellerin und Übersetzerin Gisela Kraft. Du fehlst. Deine Freunde und die Stadt Weimar.

Wollen wir alle zusammenlegen?